Билет на выставку в вашем городе

РОССИЯ — МИРУ!ЗАЛ «КУРЧАТОВ И МИРНЫЙ АТОМ»

В 1925 году в Физико-технический институт в Ленинграде, в лабораторию знаменитого Абрама Иоффе, пришел молодой ассистент Игорь Курчатов. Сначала он занимался физикой твердого тела, но потом увлекся экспериментальными работами в области ядерной физики и понял: за этим — большое будущее. Когда в 1937 году Советский Союз запустил первый в Европе циклический ускоритель тяжелых заряженных частиц – циклотрон, Курчатов проводил свои исследования на нем.

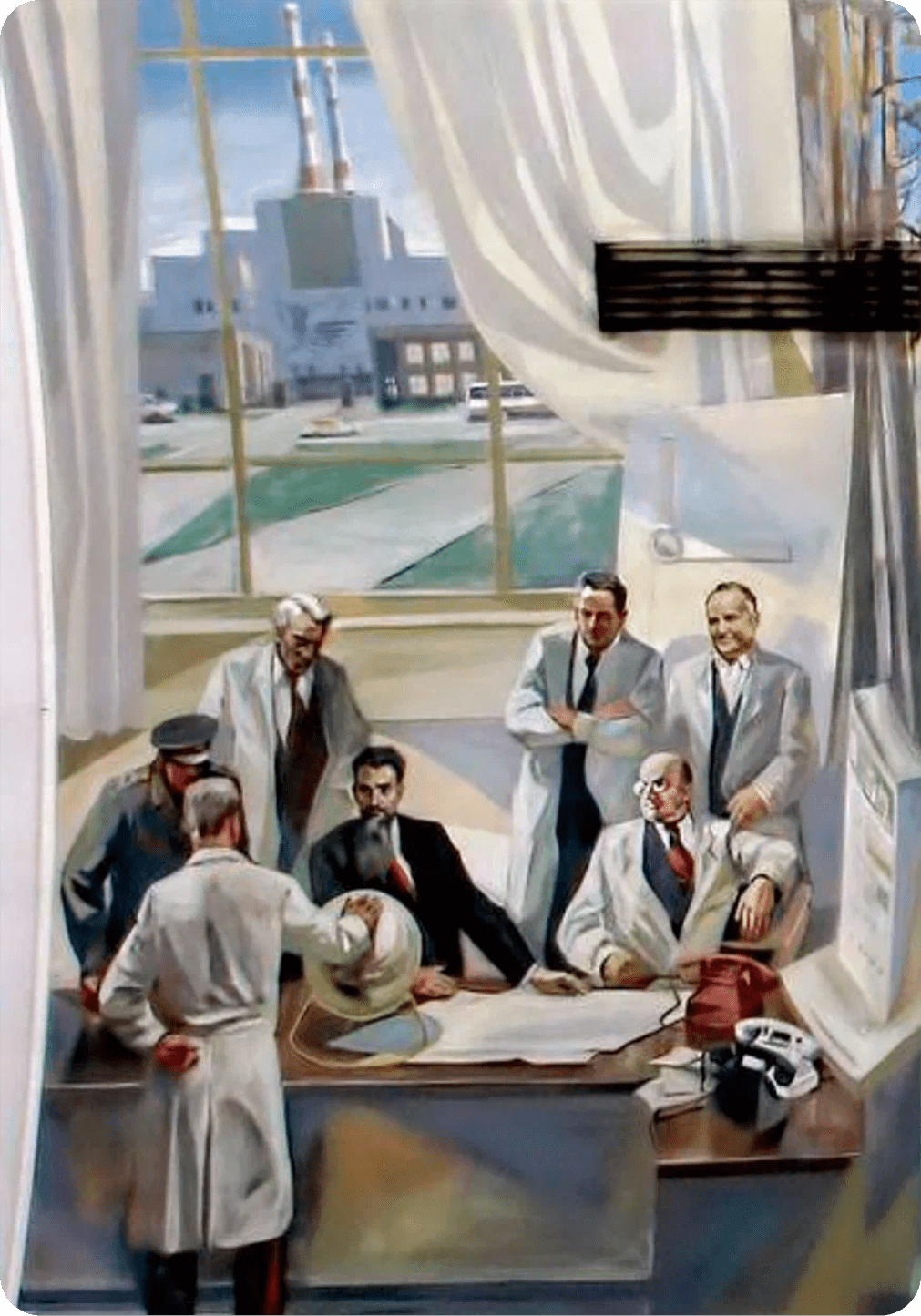

В те войны руководству страны стала поступать информация разведчиков о том, что в Великобритании и США проводятся секретные научные работы по использованию атомной энергии для военных целей. Проще говоря, для создания бомб огромной разрушительной силы. Советские ученые возобновляют исследования по расщеплению ядра, а в феврале 1943-го Госкомитет обороны выпускает распоряжение «О мерах по успешному развитию работы по урану». Во главе их ставят Курчатова. Для разработки «физики» атомной бомбы он приглашает Юлия Харитона, который до этого трудился в закрытом НИИ-6.

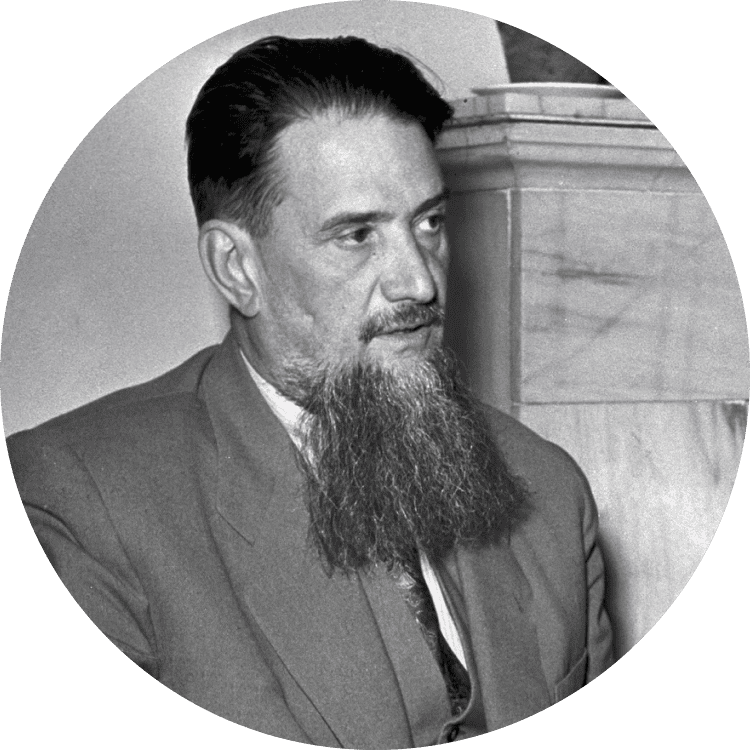

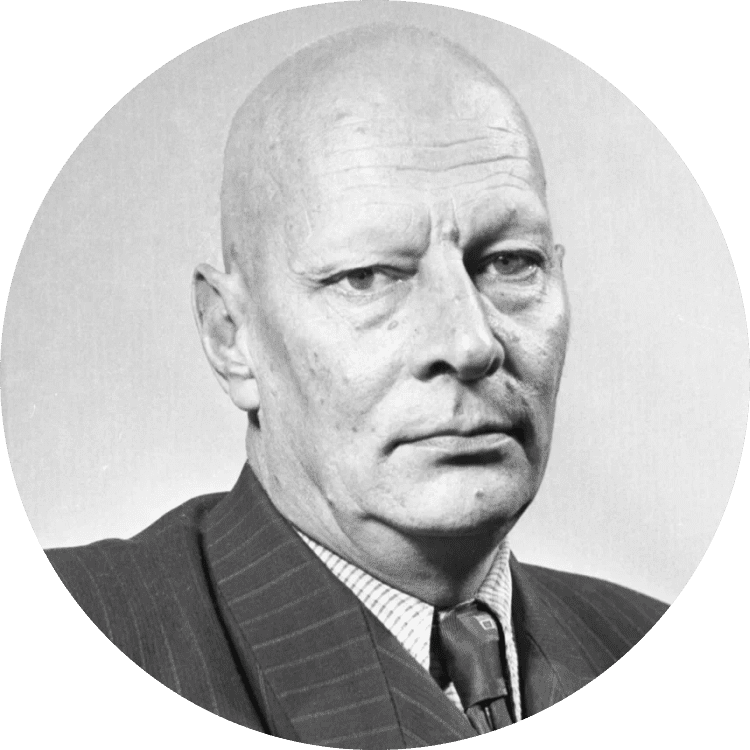

ЮЛИЙ ХАРИТОН, ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР. К его тихому голосу прислушивались все лидеры государства – от Сталина до Ельцина. В курчатовской Лаборатории № 2 он создал «филиал бомбы» – КБ-11, из которого потом родился ВНИИЭФ в Сарове – Всероссийский НИИ экспериментальной физики, ныне Российский федеральный ядерный центр. Он прожил 92 года и до конца жизни оставался на первых ролях в атомной отрасли, которую в лихолетье 1990-х авторитет ученого во многом защитил от разорения, постигшего другие направления ВПК.

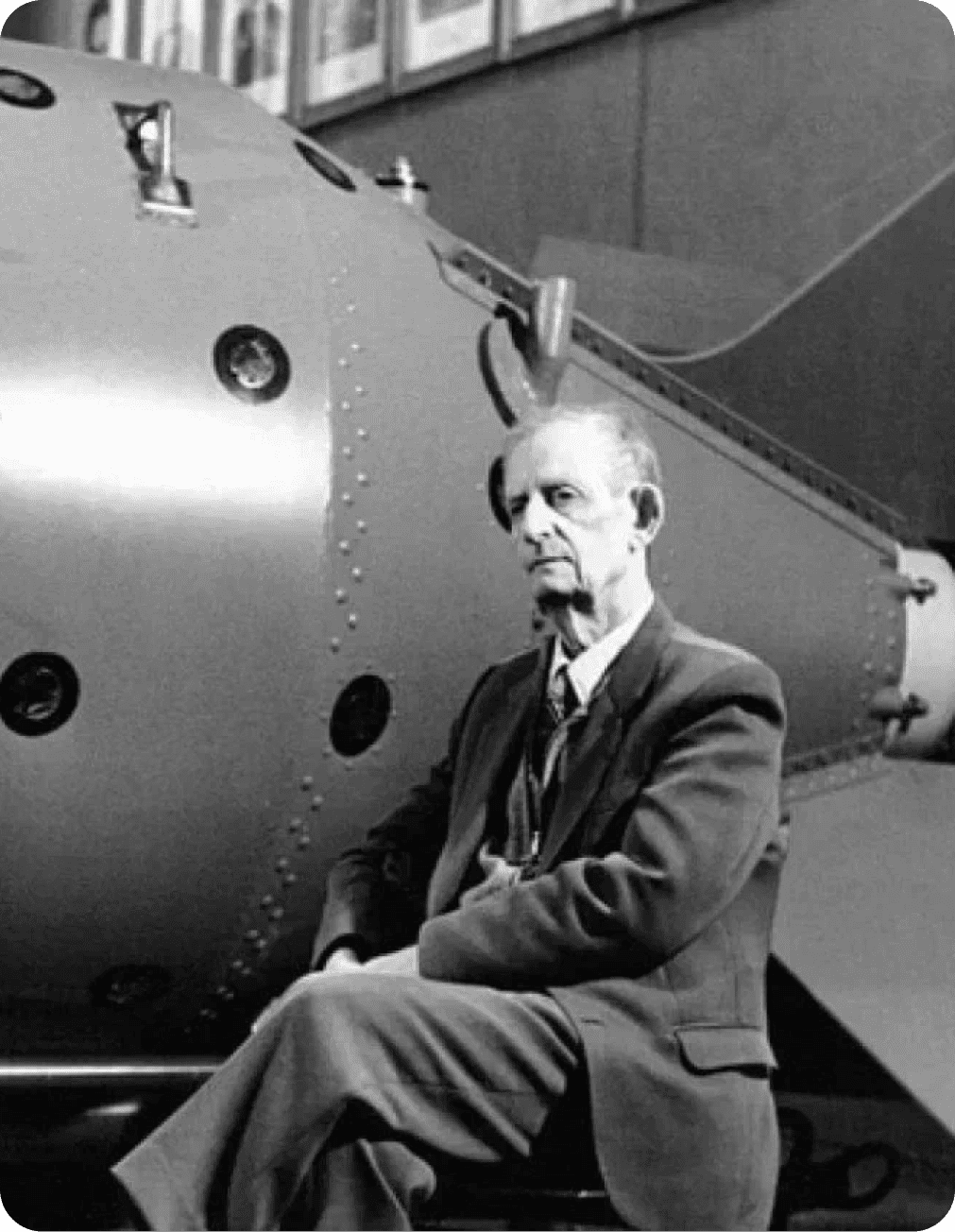

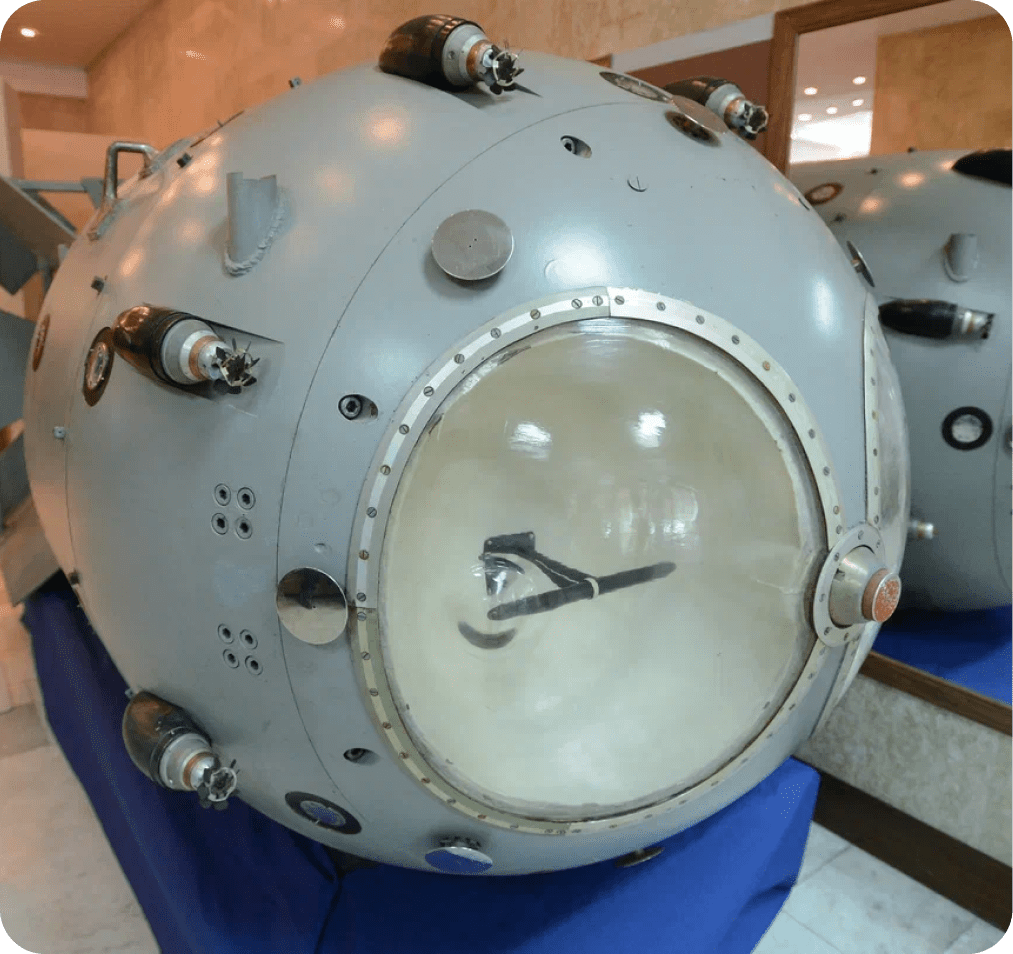

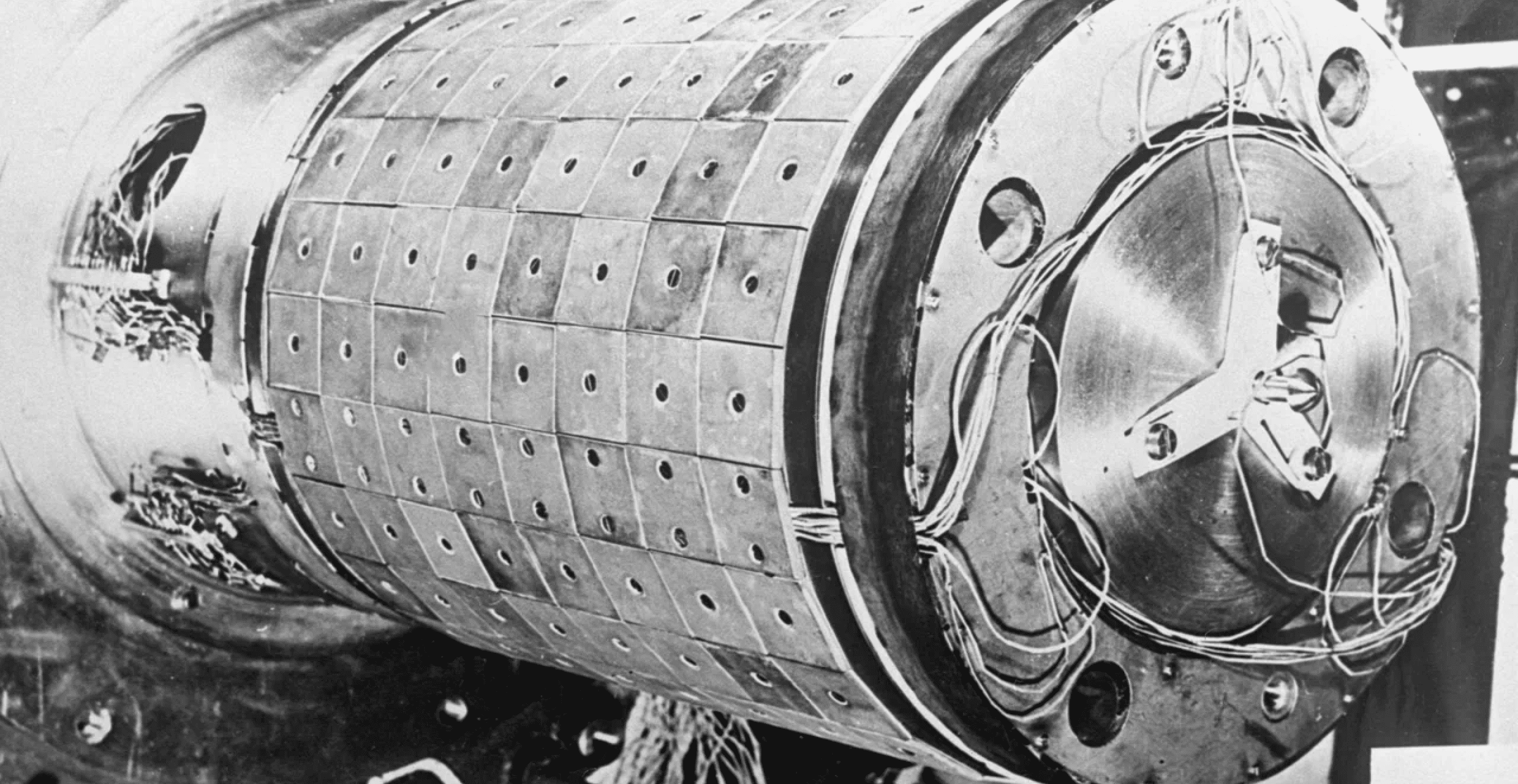

После того, как в августе 1945-го США сбросили две атомные бомбы на Японию, перед учеными Лаборатории № 2 АН СССР, впоследствии выросшей в Институт атомной энергии, встала четкая задача: как можно быстрее создать не менее мощное оружие, которое могло бы защитить Родину от агрессии. Работа над «изделием» РДС-1, что означало «реактивный двигатель специальный», велась в посёлке Саров на границе Горьковской области и Мордовии, где в сжатые сроки вырос ядерный центр Арзамас-16. А аббревиатуру РДС сами разработчики расшифровывали как «Родина дарит Сталину» или «Россия делает сама».

Сверхсекретные работы завершились успешными испытаниями. Первая советская атомная бомба была взорвана на полигоне в Семипалатинске 29 августа 1949 года. Позже была испытана терм�оядерная (водородная) бомба. А 30 октября 1961 года на ядерном полигоне в Арктике прогремел самый мощный термоядерный взрыв в истории. Это была «Царь-бомба», созданная под руководством Игоря Курчатова.

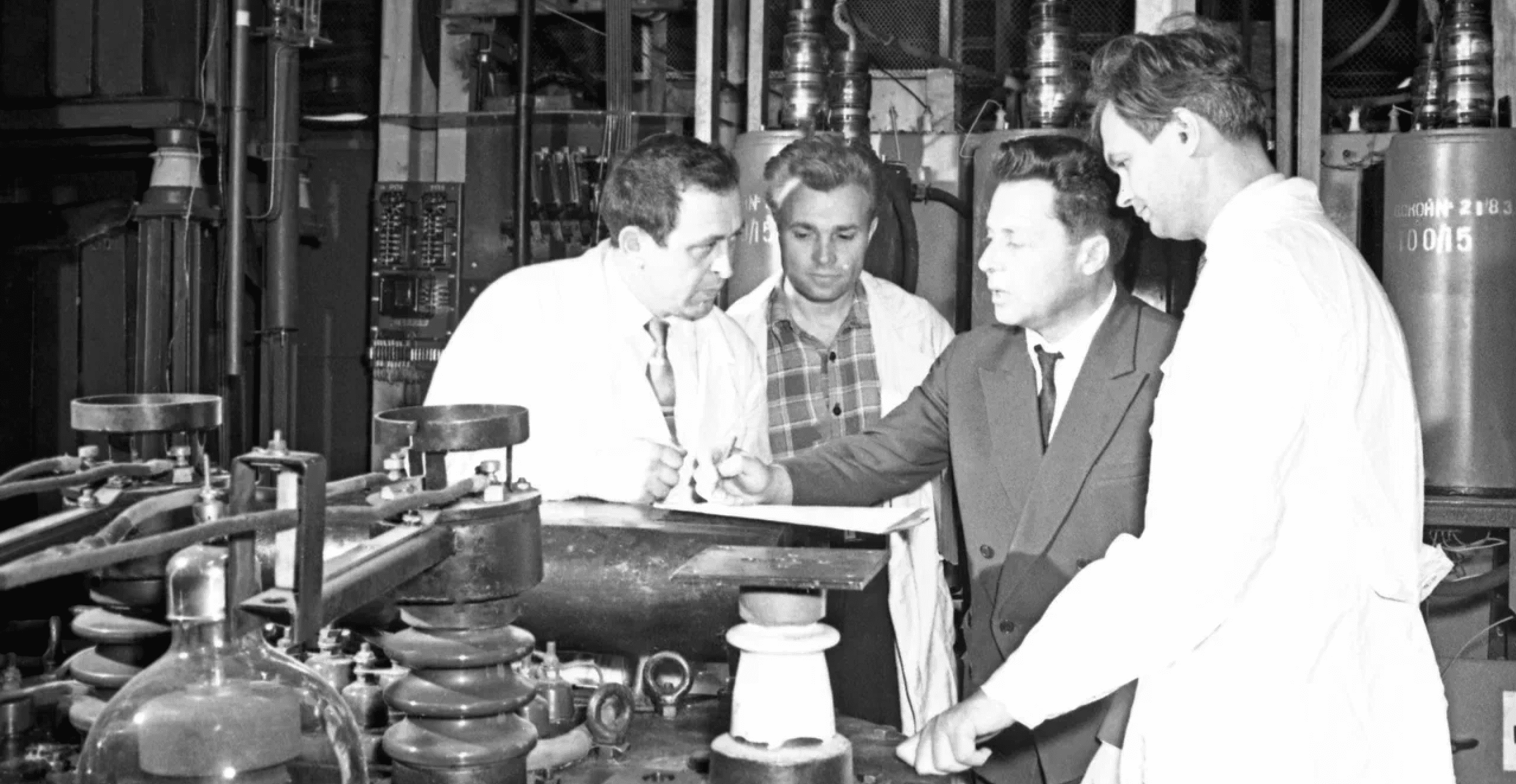

В атомном проекте СССР участвовали тысячи людей, работа которых была связана с многочисленными ограничениями. Яков Зельдович занимался теорией, Борис Ванников организовывал производственные цепочки и стоял у истоков зарождения атомной промышленности СССР. Огромный вклад внесли ученые и инженеры Павел Зернов, Николай Духов, Георгий Флеров, Владимир Алферов, Кирилл Щелкин. Все они работали в первом ядерном центре в Сарове, а Щелкин еще и создавал ядерный центр в Снежинске, на Урале.

Борис Ванников от участия в атомном проекте поначалу отказывался, мотивируя самоотвод тем, что боится не справиться с такой сложной работой. На что получил ответ от лидера государства: «Самая широкая кооперация и самая гибкая координация была в Наркомате боеприпасов. Ваш опыт поможет в этом новом деле».

Опыт действительно помог – вот как о работе Ванникова в атомном проекте говорил его заместитель, Василий Емельянов: «Ванников не связывал инициативу людей, работавших с ним. Но вместе с тем, когда следовало вмешаться, решительно вмешивался в нужный момент, оказывая необходимую помощь и устраняя помехи, мешавшие успешному выполнению задания. Обладая хорошей интуицией инженера, он заранее правильно определил возможные сферы затруднений и принимал меры к тому, чтобы не допустить их возникновения…» Это была, что называется, инициатива сверху.

25 января 1946 года Берия и Курчатов докладывают Сталину: «Решено организовать для конструирования атомной бомбы специальное конструкторское бюро с необходимыми лабораториями и экспериментальными мастерскими в удаленном, изолированном месте. Для размещения этого бюро намечен бывший завод производства боеприпасов (№ 550) в Мордовской АССР в бывшем Саровском монастыре». Именно концентрация в одном месте физиков-теоретиков, физиков-прикладников, инженеров-конструкторов, инженеров-производственников, да и просто квалифицированных рабочих, дала ожидаемый результат. И не просто концентрация, а особым образом налаженная работа, где «генералитет» не воспарял в административных высотах, а был близок к конкретному делу.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Игорь Курчатов также выступил инициатором создания Объединенного института ядерных исследований в Дубне. В этом научном центре были синтезированы 10 новых элементов таблицы Менделеева, включая сверхтяжелые, со 114-го по 118-й.

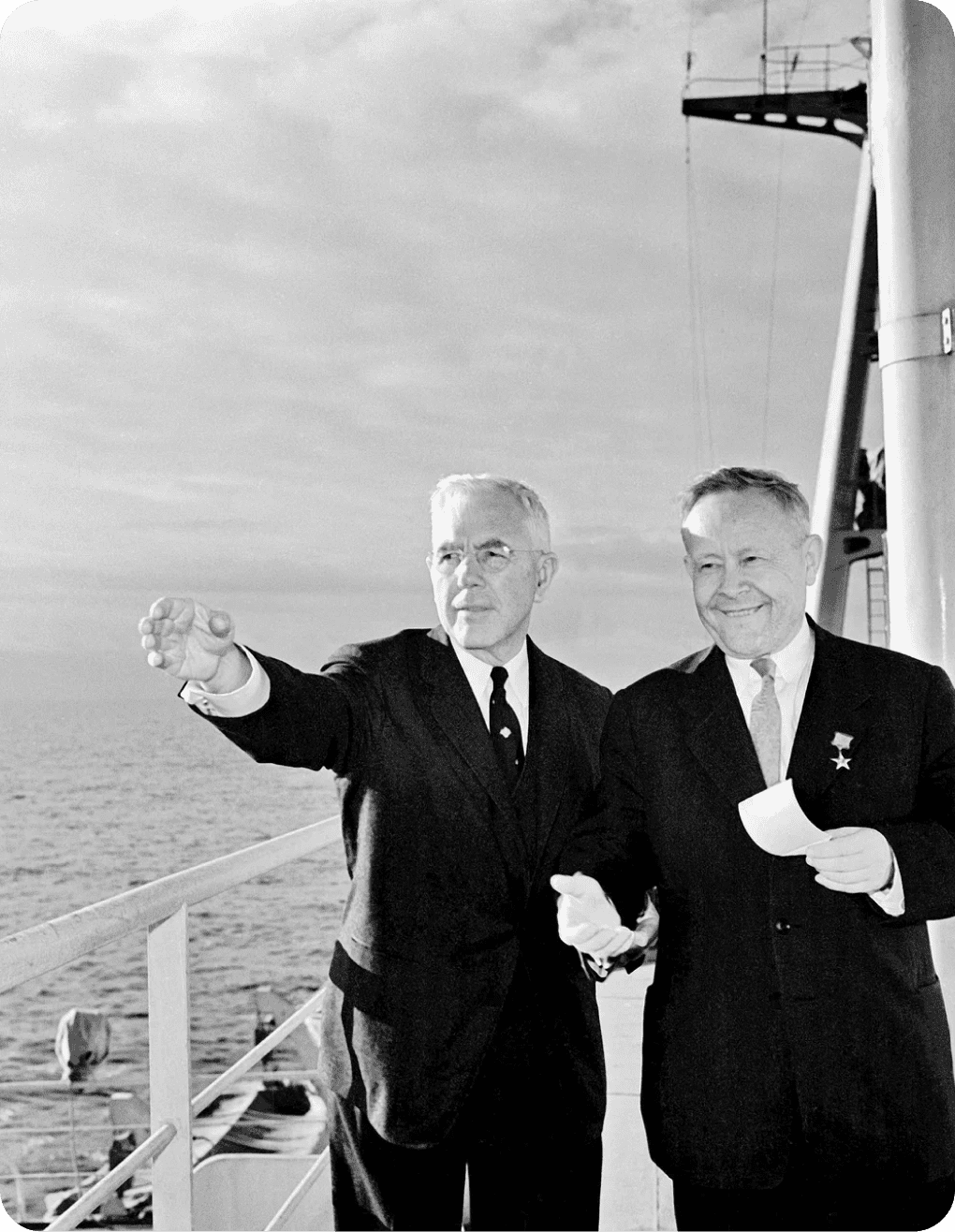

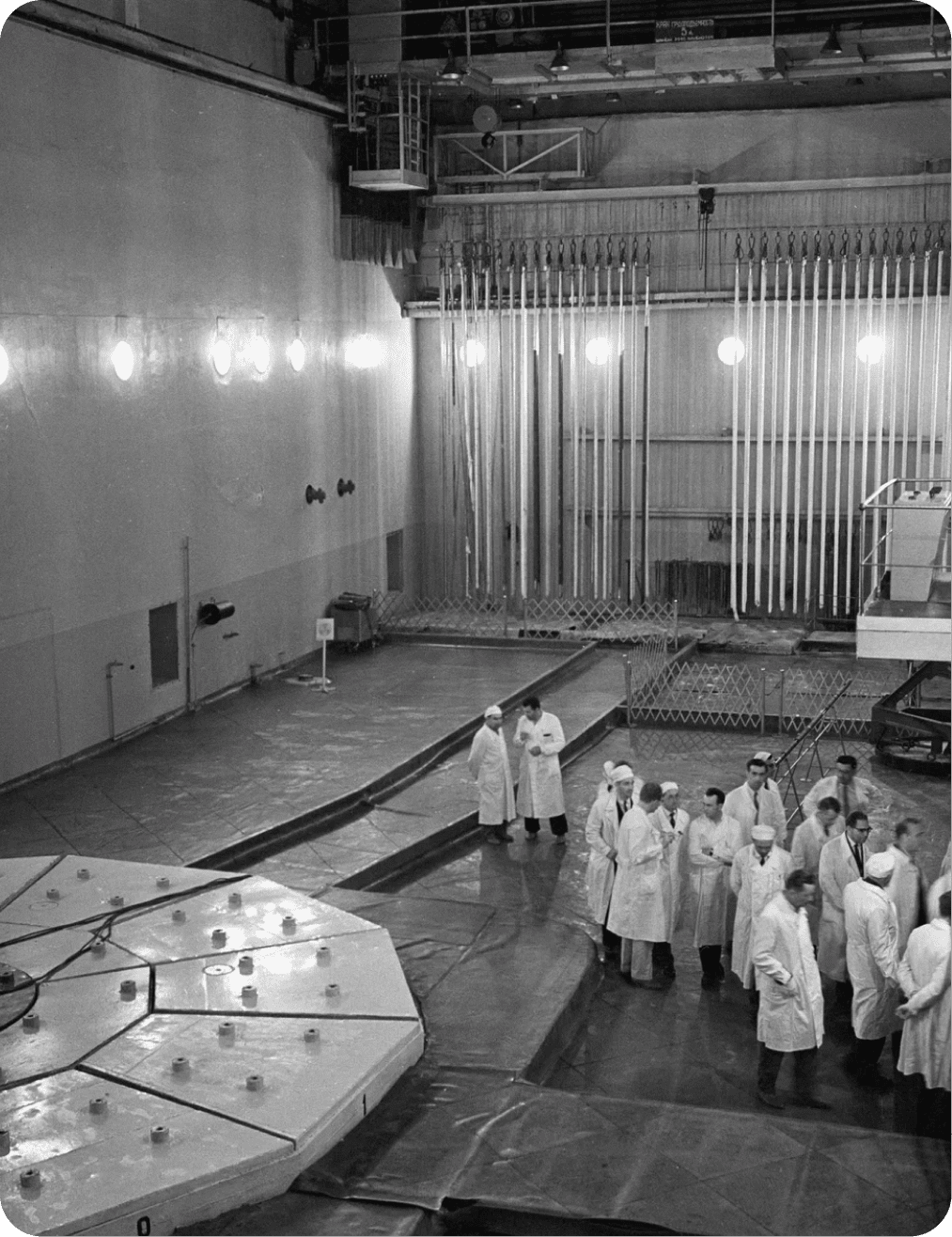

Первый в мире реактор атомной электростанции был запущен раньше, чем реактор подводной лодки, и это произошло в нашей стране. Нашим же был и первый в мире надводный корабль с атомной силовой установкой, причем он-то был уж точно сугубо мирным… И с этой стороной советского атомного проекта теснейшим образом связано имя ровесника, сотрудника, а впоследствии и преемника Игоря Курчатова — Анатолия Александрова.

Сейчас в России до 20% всей выработанной электроэнергии приходится на атомные электростанции, а в европейской части страны эта доля достигает почти 40% — это второе место в Европе и четвертое в мире. Может, кому-то покажется мало. Но это как посмотреть. Доля отечественных проектов в экспорте сооружений АЭС достигает 88% — абсолютное мировое лидерство. Планета Земля признает, что Россия в плане строительства и эксплуатации АЭС — номер один. Все это стало возможным только благодаря Анатолию Александрову, который, став в 1960 году преемником Игоря Курчатова, создал атомную промышленность и атомную энергетику нашей страны, обеспечив таким могучим заделом наше будущее.

Советские атомщики во многом превзошли американских коллег. Они первыми испытали термоядерную бомбу, первыми построили промышленную атомную электростанцию, а также атомные реакторы для подводных лодок и ледоколов.

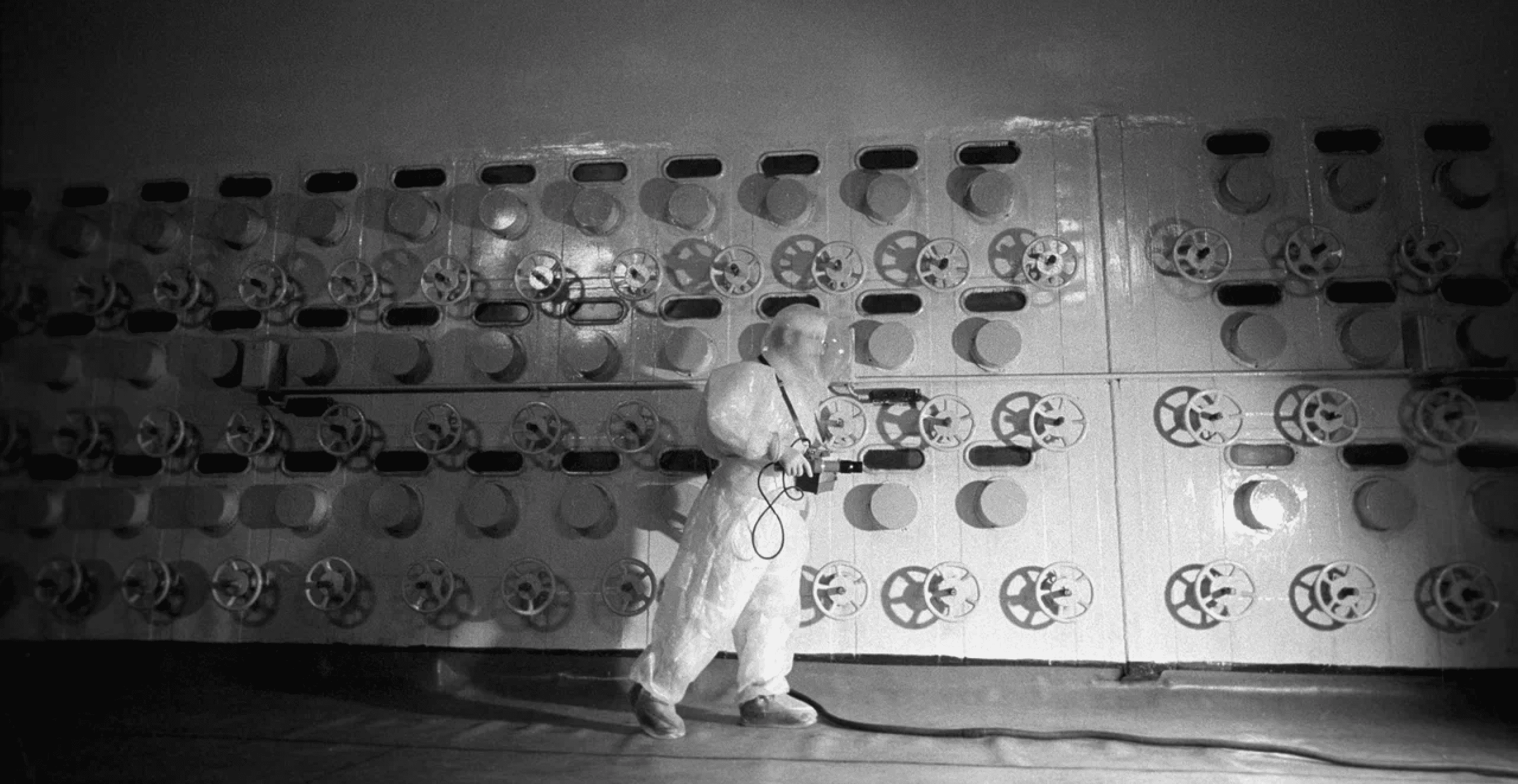

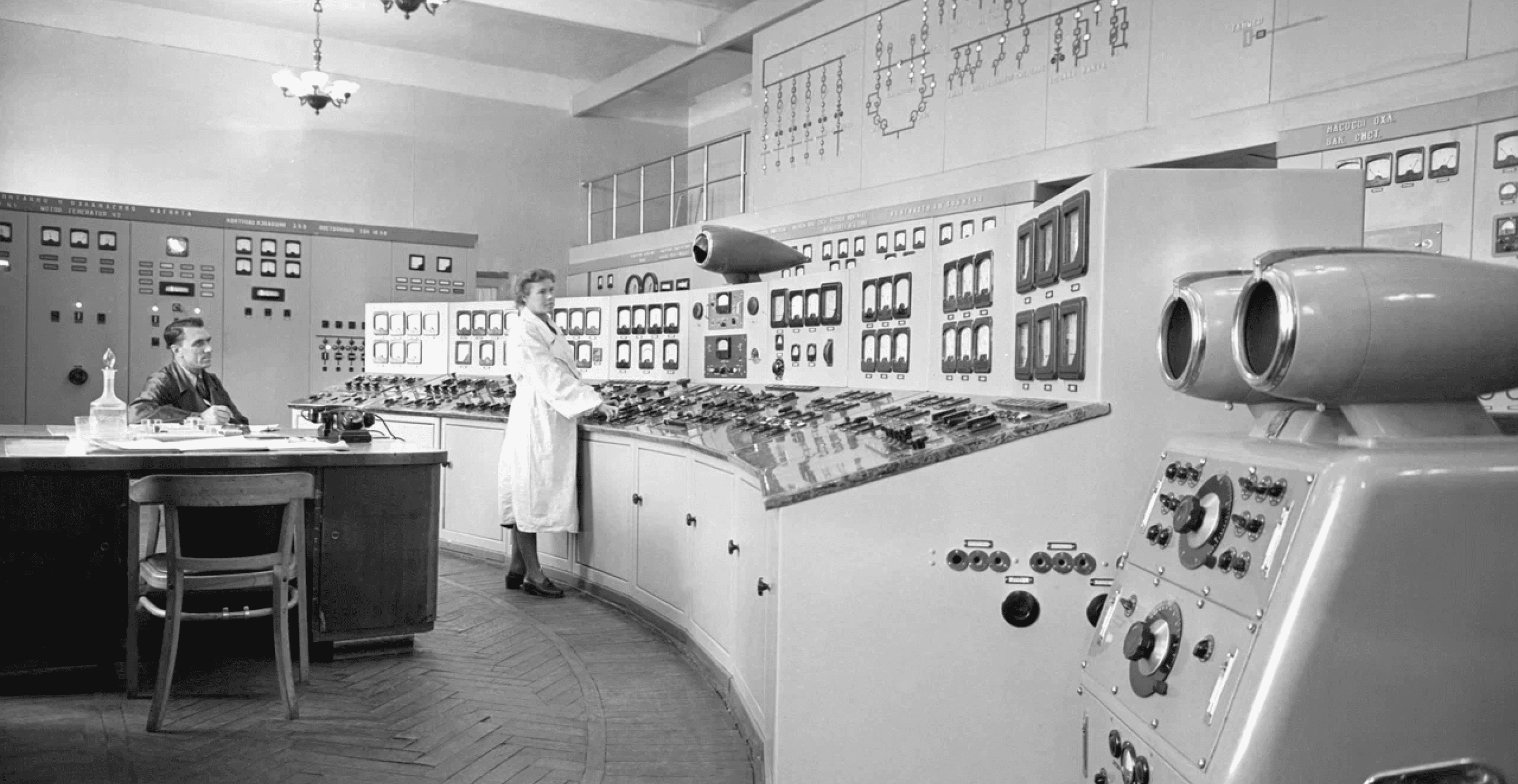

О том, что атом надо поставить на службу миру, академик Курчатов заговорил сразу после испытаний бомбы. На создание принципиально нового объекта — первой в мире атомной электростанции — ушло менее четырех лет. Строили ее в городе Обнинск Калужской области. 9 мая 1954 года реактор был запущен на «нулевую» мощность: в нём пошла цепная реакция, и ученые стали проверять его физические характеристики. Спустя полтора месяца на турбину АЭС подали пар, и это был уже полноценный запуск станции. Обнинская АЭС стала экспериментальной базой для дальнейших научных исследований. На ней проводили испытания, необходимые для создания более мощных АЭС, изучали, как использовать энергию распада ядра не только в энергетике, но и в транспорте.

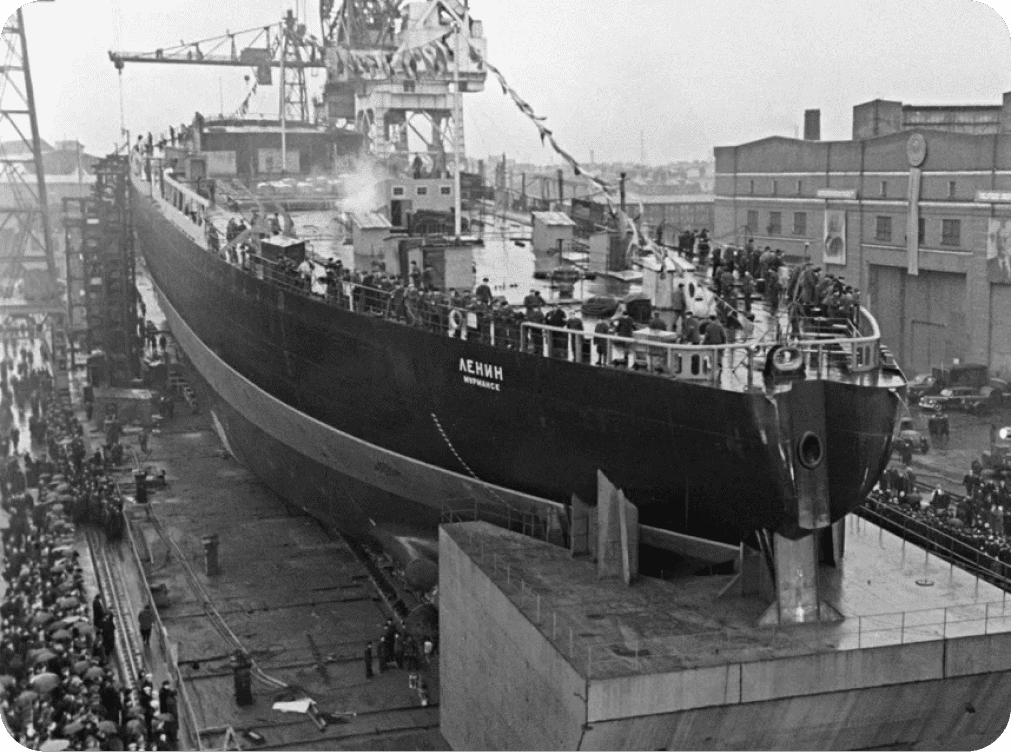

3 декабря 1959 года началась история нашего атомного ледокольного флота. В этот день был принят в эксплуатацию первый в мире атомный ледокол — «Ленин». А после спуска на воду ледокола «Арктика» в 1975 году открылась круглогодичная навигация в западном секторе Арктики. Северный морской путь стал обретать очертания национальной транспортной артерии, а СССР заявил о своем технологическом преимуществе в атомном судостроении.